●広瀬斜子織の歴史

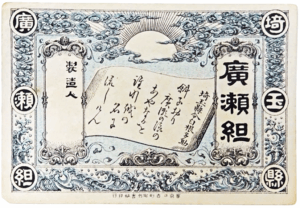

「斜子おり 広瀬の 浪のあやなるを 誰川越の 名に流しけむ」(ななこおり ひろせの なみのあやなるを たれかわごえの なにながしけむ)

当時の埼玉県令(県知事) 白根多助が当地で詠んだ(明治 10 年・ 1877 年)和歌が広瀬組の斜子織の商標にされています。

「川越斜子」の名で江戸へ搬出されていたことを惜しみ、広瀬(現在の埼玉県狭山市広瀬)こそが斜子織の本場だと称えたのです。

(狭山市広瀬の廣瀬神社境内にこの和歌が刻まれた「斜子織の碑」があります)

「斜子織」そのものは江戸時代から織られていたようです。「斜子」は当て字で他に”魚子””七子”などの字があてられていたようです。起源の一説によれば、武蔵川越藩主秋元喬知(あきもと たかとも)が甲斐谷村藩から転封(宝永元年、1704年)した際、職工も引き連れ川越絹平…そして近縁技法の斜子織の発展に寄与した、とのことです。主に「川越斜子」や「飯能斜子」(まとめて「武州斜子」とも)と呼ばれ 江戸へと流通する物が多かったそうです。

「広瀬斜子」の出現と発展には、広瀬村出身の実業家・政治家である清水宗徳が深く関わっています。

白根県令の激励から後、斜子織生産者たちは清水宗徳の提唱で「広瀬組」を結成し、商標をつくるなど品質の維持・改良に努め、生産に励んだということです。

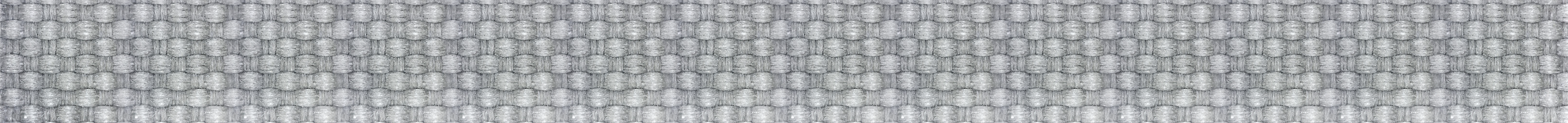

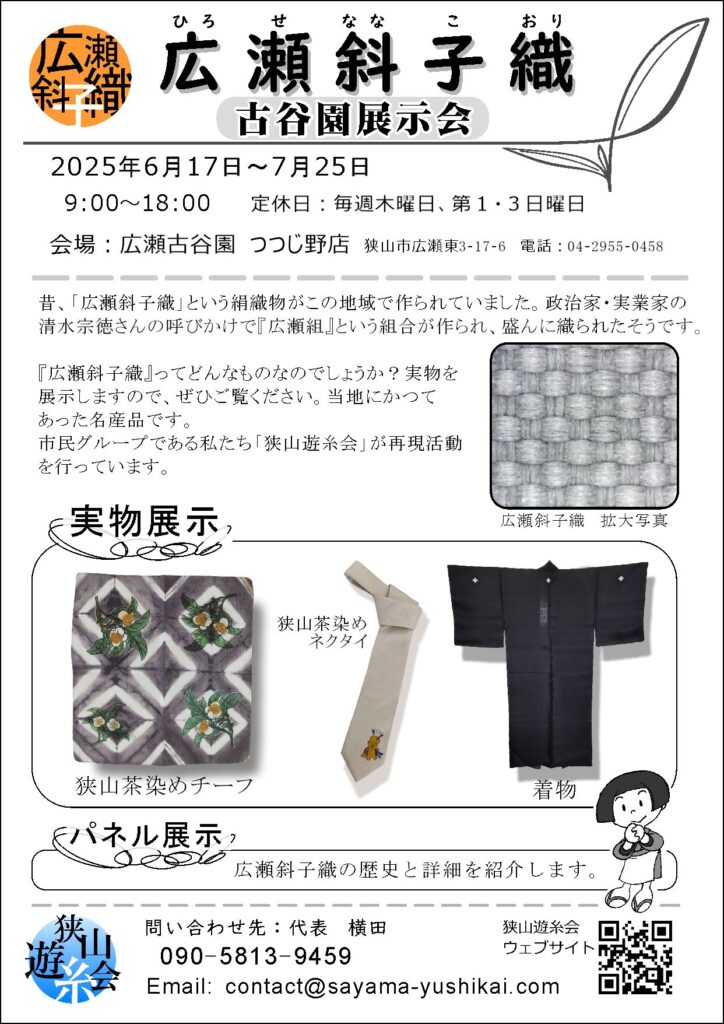

斜子織は絹織物で、羽織・袴・帯として当時の庶民にも愛用されました。“広瀬斜子織”の品質の良さは様々な品評会での受賞歴によって知ることができます。

シカゴで開催された世界博覧会に出品したものが「名誉賞」を受賞(明治26 年・ 1893 年)しました。また宮内省のご用品にもなるなどの高い評価も得たようです。

明治35 年( 1902 年)には生産がピークとなり、10 万 4000 反を製造したということです。

しかし、大正期に入り、斜子織は衰退していきました。他の織物の台頭により斜子織の生産数は減少します。

現在ではその存在は市民の中でもあまり知られておらず、過去の歴史の中に消えかけました。蚕の生産も途絶え、糸引きもおこなわれず、織る人もいなくなってしまいました。

※「広瀬斜子」の名称の記述が確認できたのは以下の資料より

・広瀬神社 「ななこ織の碑」裏面の清水宗徳による碑文の記述 明治24年4月 (”爾後気運解明に趣くに従へ万事実地を喜好するより広瀬なゝこの名弘く世上に著ハれ~”)

・「埼玉県入間大観」”第二章 入間郡の特有物産起源 第三節 飯能太織及廣瀬斜子織” (余談ですが、その章には他の産品として「川越双子織」「所澤飛白(かすり)」「越生絹」の記載もあります。『狭山茶』の名称記載もあり、当時の産出の様子が記されています。)

●再会から再現へ

『広瀬斜子織』に、私たちが出会う以前の経緯をかいつまんでお伝えするとすれば、

①「埼玉民俗」の井上氏による調査記録

②「狭山市史」による記録(調査)

③狭山市立博物館での調査を経た常設展示

広瀬斜子織再現を目指して、狭山遊糸会では、織り機が残っていないか、市内の旧家などを訪ねましたが、2・30年遅すぎるというお話が多く、処分されてしまったようでした。

そんな中、狭山市立博物館の収蔵庫で古い機(はた)に巡り会うことができ、広瀬公民館に活動拠点を置かせてもらうことになりました。

織り機の修理をしてどうにか動くようになり、1600 本の糸を通すための糸綜絖(いとそうこう)も作りました。

2016 年後半になって、絹織物を織れるところまでやっとこぎつけましたが、当時の名品“広瀬斜子”にはほど遠いのが現状です。

当時の糸に近いものを入手できるようになったので、試織を重ねて再現の完成度を上げていくのが今後の課題です。

再現のための作業をしていると、当時の人々の技術、智慧と努力はやはり素晴らしい!と感服します。

ふるさとに先人の残した名品があるのは誇らしいことであり、その高度な技術は途絶えさせてはならないと思います。

地域の皆さんのお力を借りながら、再現を成功させて次の世代にも伝えていけたらと考えています。

織りに関心を持って頂けるように、広瀬斜子サロンや手織り体験講座も実施しています。

この活動にご興味のある方の入会をお待ちしています。

2021年 1 月狭山遊糸会

↑狭山市立博物館にあった機

広瀬公民館に運び込まれた機

広瀬公民館に運び込まれた機

※一部敬称を略していることをおことわりします